今年は久しぶりに宮島へ

毎年恒例の宮島詣でとなっていたが、今年は4年ぶりに宮島に帰ってきた。

4年ぶりの宮島だが、宮島口のフェリー乗り場はまだ工事中だ。宮島に上陸すると宮島桟橋の改装は終わり、いつもの正月の飾付けが

してある。静かな参道を厳島神社に向かう。旅館岩惣を過ぎ、紅葉橋を渡ると紅葉谷公園だ。鹿の姿も目に入らない静かな公園を通り

過ぎ、紅葉谷橋を渡るとロープウェイ駅への車道に出る。

車道を左に採り、紅葉谷から包ヶ浦自然歩道にはいり登山開始。いつも歩く羊歯に縁どられた博打尾コースの道だ。尾根に乗り、博打尾

を過ぎ、包ヶ浦への分岐から弥山への山道に入り、急斜面を登りきった尾根に大砂利への分れ道がある。大砂利への標識は無いが「弥

山登山」の標識の後ろに巻き道の登山道があるが、入り口から羊歯に覆われ、踏み入る人も少ないようだ。 今日は弥山への登山道を

真っ直ぐ登っていく。 花崗岩の風化した道は掘れて荒れ気味だが羊歯の緑とのコントラストが美しい。

410mピークから深く掘れた登山道を一気に下るとロープウェイの乗り継ぎ駅、榧谷駅に着く。

榧谷駅の下を潜り、急な坂道を尾根に登り返すと巨岩を廻る、絶景の尾根道になる。岩の上に座り、行き交うロープウェイを見ながら一休

みする。目指す獅子岩へはもう一息だ。

獅子岩から弥山に向かい、紅葉谷コース分岐を右手に過ごし、舗装された遊歩道を進むと10分足らずで弥山本堂下の石段に出る。

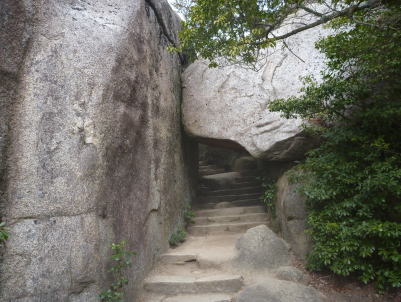

息を切らしながら石段を登り、本堂で今年の安全祈願をした後、弥山山頂に向かう。霊火堂(きえずの火)の横から階段を登り、文殊堂と

観音堂を巡って回り込むと潜り岩が口を開けて待っている。潜り岩を潜ると間もなく山頂広場に出る。展望台の2階は満員状態だが駒ヶ林

には人影が無い。 岩陰で北風を避けながら軽い昼食にする。

|

|

|

| 宮島口フェリー乗り場 |

正月の装い宮島桟橋 |

|

|

| 厳島神社の後ろに聳える宮島弥山と駒ヶ林 |

千畳閣と五重塔 |

|

|

| 紅葉谷橋を渡り左へ |

包ヶ浦自然歩道が博打尾コースの入り口 |

|

|

| 羊歯に縁どられた歩道を進む |

尾根道に合流し右に曲がると・・ |

|

|

| 博打尾の合戦跡 |

包ヶ浦自然歩道から分かれて弥山へ |

|

|

| 岩場が現れると尾根は近い |

尾根に出ると「大砂利分れ」 標識は無し |

|

|

| 開けた尾根から見えた獅子岩とロープウェイ駅 |

410mピークからは深く掘れた登山道を下る |

|

|

| ロープウェイ榧谷駅の下を潜り、急な坂道を尾根に登り返す |

木の間から見える宮島口 |

|

|

| 尾根道から見下ろすロープウェイのゴンドラ |

弥山への道中から振り返る獅子岩とロープウェイ駅 |

|

|

| 弥山本堂 |

霊火堂(きえずの火) |

|

|

| 文殊堂と観音堂 |

くぐり岩 |

|

|

| 宮島弥山山頂 |

展望台 |

弥山山頂から「弥山めぐり」の案内に従い、干満岩、千日堂を経て、仁王門へ。立派な仁王さんが睨みを利かしている門を潜ると、その先

に大聖院コースの下山口がある。

良く整備された緩やかな階段道を下っていくと、平成17年の土石流で流された登山道に変わって、新しく積み上げられた石の階段になる。

その階段を降りていくと石畳の美しい「遊女石畳道」へと続いていく。現在の遊女石畳道は平成17年の土石流に流された後に元の道から

移設されたものです。

遊女石畳道を下っていくと小石を積み上げたような堰堤の上に出る。堰堤を乗り越し、白糸川を左岸に渡って急階段を下りていくと幕岩と

いう巨大な一枚岩を対岸に見ることが出来る。幕岩は高さ30m、長さ150mもある巨大な一枚岩で、劇場の緞帳に似ていることから、こ

の名が付けられたそうです。

長いジグザグの石段にうんざりする頃に里見茶屋跡という東屋に着いて一息つく。標高166mの位置にあり、絶景と共に昔はおばあさん

がお茶でおもてなしをしてくれていたそうです。いまは木々が成長し展望も無くなっている。

東屋をあとにし、10分程下ると白糸の滝に出る。真新しい社から見上げる白糸の滝は倒木で荒れ気味だ。見下ろすと大聖院の屋根も見え

る。公園のように整備された白糸川を見ながら降りていくと大聖院コースの登山口にでる。今日は思いのほか疲れてしまい大聖院の参拝

はパスして、商店街でYOUを見ながら桟橋へ。

、 |

|

|

| この岩は・・・? |

大日堂からの長い石段 |

|

|

| 仁王門 |

遊女石畳道 |

|

|

| 堰堤を越え、下から見上げる堰堤 |

|

|

| 幕岩 |

里見茶屋跡 |

|

|

| 白糸の滝 |

大聖院コース登山口 |

| ひとこと:猛烈な筋肉痛に襲われています! |