高山(たかやま):190.2m・新高山(にいたかやま):197.6m 広島県三原市本郷町

山の概要

高山・新高山城跡は中世安芸南部の国人領主・小早川氏にかかわる一連の城跡である。また中世末期に築城された三原城

跡を含めて国の史跡に指定されている。

高山城跡は標高190mの山上にあり、その規模の大きさは日本の山城の五指に入ると言われている。広大な山上には本丸・

北の丸・太鼓の丸・千畳敷や裏木戸にあたる犬通しの石垣などが残っている。

新高山城跡は高山城跡と沼田川を挟んでほぼ等高に位置し、小早川隆景が天正年間(1573〜1591)に三原城を築いて移

るまでの45年間本拠とした。山上には、本丸・東の丸・西の丸・鐘の段などの郭や各所に石垣や土塁が残っている。東の丸と

中の丸の間の低地には大小六つの大井戸跡があり、山腹には菩提寺跡(匡真寺跡)がある。

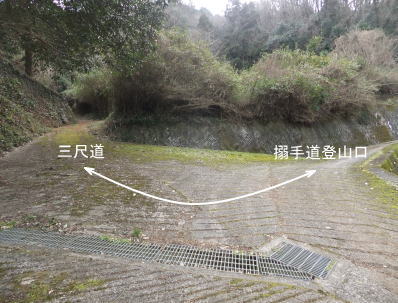

Route Map:新高山:大手道登山口から城跡散策後、貯水槽に周回・高山:搦手道登山口から城跡散策後、三尺道を下山

Road Map :山陽自動車道本郷ICから県道33号線を南下し、目的地へ

|

2017年1月12日(木曜日) 晴れ後曇り

ホーム8:50.。。 。。9:45新高山駐車場9:50 → 10:04番所跡10:10 → 10:12匡真寺跡10:17 → 10:24中の丸 【城跡散策】→ 。。9:45新高山駐車場9:50 → 10:04番所跡10:10 → 10:12匡真寺跡10:17 → 10:24中の丸 【城跡散策】→

11:155番所跡 → 11:17鐘の段11:25 → 11:33車道出会い → 11:45駐車場。。 (昼食)。。 (昼食)。。

高山城跡登山口12:40 → 13:00搦手道終点 → 【北の丸→ 城跡散策 → 扇の丸】14:30 →(三尺道)→ 14:42三尺道登山口 →

14:47搦手道登山口14:50。。 。。15:45ホーム 。。15:45ホーム

行動時間:4時間00分(休憩、昼食時間含む)

昼食時間:55分 |

新高山:小早川隆景が高山城に入場した1年後、副塁としていた沼田川対岸の山頂砦を修復して本拠としたのが新高山城である。

沼田川の右岸沿いの道を遡っていくと「新高山城址登山者専用駐車場」がある。駐車場から見上げる新高山は鋭く天に聳える岩峰だ。

この山容を見て、攻め取ろうと思う者はいないだろう。それほど難攻不落の城も一度の戦も経験することなく廃城となった。

駐車場から南に少し戻ったところ登山口がある。細い路地を山に向かって歩いていくと鳥居と集会所? 社は集会所の裏にあった。

砂防堰堤の手前で左に曲がり、コンクリートの道を登っていくと大きな案内板がある取り付きに着く。ここから山道に変わり、50mほど登

ると新高山城跡の説明版が2枚設置してある。よく踏み込まれて掘れた谷沿いの道を登っていく。谷を渡り、反転してやはり谷沿いを登っ

ていくと右手に郭跡が次々現れる。鐘の段と書かれた標識の右手に番所跡の案内がある。

番所跡から2分で匡真寺跡に出る。小早川隆景が小早川家の菩提寺として創建したものだそうだ。そこから尾根道をジグザグに登ってい

くと幅の広い石段の前に着く。ここが城の正門だったのだろう。石段を上ると稜線の馬の背いっぱいに縄張りされた細長い二の丸がある。

大手門跡の説明板を過ごし、崩れた石垣の右手から回り込むように登ると広い本丸跡。崩れた石垣は、三原城築城のために持ち去られ

た石の名残だそうだ。

本丸跡を直進すると岩場があり、周りをぐるっと一周できる詰の丸になっている。ここは駐車場から見た岩峰の頂だ。たくさんの石像が山頂

を飾り、高山を正面に見ながら新高山城跡の説明をレコーダーで聞くことが出来る。

本丸跡から矢竹の茂る道を下ると釣井の段に出る。立派な石積みの大井戸が6個もある。こんなに多くの井戸を備えた城郭は見たことが

ない。これなら戦が長引いても水不足に陥ることはないだろう。水問題も移転の一因かも?

帰りは鐘の段に立ち寄った後林道を下り、車道を駐車場まで歩いた。

|

|

|

| 新高山城跡駐車場 後ろは新高山 |

登山口の看板から細い路地へ |

|

|

| 路地道を歩いていく |

集会所の前に鳥居? |

|

|

| 舗装路の先に登山口 |

山道を登ると説明版が2枚並び杖が置かれている |

|

|

| 良く踏まれた登山道 |

鐘の段の分岐の右手に番所跡がある |

|

|

| 番所跡(マウス ON 説明版) |

匡真寺跡(マウス ON 説明版) |

|

|

| 中の丸への正面石段を登る |

中の丸説明版(クリック 城郭図拡大) |

|

|

| 釣井の段へ続く本丸下の通路 |

大手門跡の説明版 |

|

|

| 本丸への道 |

本丸跡 |

|

|

| 詰の丸へ |

詰の丸から対岸の高山の眺め |

|

|

| 詰の丸跡にある石像群から |

|

| 詰の丸からの展望 |

|

|

| 矢竹の茂る道を下ると釣井の段へ |

釣井の段にある井戸 |

|

|

| 土塁が残る中の丸 |

鐘の段へ |

|

|

| 鐘の段入口広場 |

鐘の段 |

|

|

| 車止めの柵 |

林道を下山 貯水槽のある下山口へ |

高山城跡 吉備三国の守護職に任ぜられた土肥実平から4代目茂平の時代に築城され、17代目小早川隆景が新高山へ城替えするまで

の約350年間沼田小早川家の居城となった。

国道2号線の仏通寺入口の信号から県道50号線に入り、新幹線のガードを潜り200mほど進んだ所から県道と並行する細い道を上がり

頂点から集落へと入っていく。狭くて急な道を上り詰めたところに墓所の駐車場があるが、3台ほどの小さな駐車場なので迷惑が掛から

ないように注意が必要だ。

墓地の先端に高山城の案内板がある。ここが搦手道の登山口だ。舗装が切れると広い道幅の登山道になる。が石ころだらけの上に落葉

がたっぷり積もって歩きにくいことこの上ない。おまけに急なジグザグ道だ。アッという間に高度が上がり、20分で二の丸と北の丸の中間

の稜線に着いた。

標識に従い、まずは北の丸へ。広大な郭の奥に石垣に囲まれて一段高くなった場所は矢竹が茂っている。わざと残したのか?発掘途中

なのか?

石垣と土塁の上にある二の丸はさらに広大だ。二の丸から本丸跡へ。この城はすべての郭が広すぎる。

二の丸に戻り、土塁に沿って進むと矢竹に覆われた馬場跡に出でる。三叉路で初めて道標を見つけた。道標に従いイワオ丸に向かう。

一面の矢竹の畑だ。この畑を囲む石垣は当時の城のものではないと思われる。下山後、散歩中の古老と話をすると「牛を曳いて畑に通っ

たものだ。 今は荒れているじゃろう」とのことだった。

矢竹のトンネルを潜り、尾根に上がるとそこは三角点のある高野丸。三角点を過ごし、西端に立つと川を挟んだ対岸に新高山の尖峰を見

ることが出来る。こことイワオ丸の岩場は展望を確保するため伐採を進めているので眺めが良い。

東に向かいイワオ丸の岩場に。大きな一枚岩からは展望がよく効いて、本郷の町が一望できる。

それにしてもこの高山城、とにかく広い。毛利の郡山城より規模が大きく、日本の中世山城の五指に入ると言われている。

迷いに迷って、何とか一周できたようだが、あとは三尺道を見つけねば・・・・。

西の丸から本丸跡に向かうと扇の丸との鞍部。この道が三尺道だ。搦手道と比べ、落ち葉や石ころも少なく歩きやすい道だが、ジグザグ

道には変わりがない。三尺道に並行して尾根上に山道が残っているが・・・?

墓場の手前、大きく曲がったところに出てきた。ここから墓地の駐車場までは100mほどだ。

。 |

|

|

| 搦手道登山口 (クリック 拡大図) |

落ち葉の積もった急斜面の道 |

|

|

| 二の丸と北の丸の中間に上がる |

まずは北の丸へ |

|

|

| 北の丸跡 |

北の丸に残る石垣 |

|

|

| 二の丸の石垣と土塁 |

広大な二の丸跡 |

|

|

| 二の丸から本丸跡へ |

本丸跡 |

|

|

| 広い道が交差する馬場跡 |

ササの茂る道をイワオ丸跡へ |

|

|

| 三角点のある高野丸(マウス ON) |

高野丸西端から新高山を望む |

|

|

| 高野丸跡全景 |

イワオ丸跡 |

|

|

| 巨石のあるイワオ丸跡 |

イワオ丸からの眺め |

|

|

| 扇の丸入口、ここから三尺道 |

扇の丸跡 |

|

|

| 歩きやすい道 |

三尺道の小さな道標 |

|

|

| ・・・・・ |

三尺道登山口に下山 |

| ひとこと: 広大な高山城を捨てた本当の理由は・・・? |